Endocrinologia e Fisiologia da Glândula Mamária

Endocrinologia e Fisiologia da Glândula Mamária Autor (a:) Amanda Namie Kanashiro Curso: Zootecnia Prof. Délcio César Cordeiro Rocha ICA/UFMG

EDUCATIONFEATUREDZOOTECNIACULTUREVIDA E AMBIENTEDOUTOR ZOOARTIGOS TÉCNICOSCURIOSIDADESBEM ESTAR ANIMAL

Doutor Zoo

7/30/2024

ENDOCRINOLOGIA E FISIOLOGIA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

Autora: Amanda Namie Kanashiro

Curso: Zootecnia

Prof. Délcio César Cordeiro Rocha ICA/UFMG

1) INTRODUÇÃO:

A saúde da glândula mamária, a higiene de ordenha, o ambiente em que a vaca fica alojada e os procedimentos de limpeza do equipamento de ordenha são fatores que afetam diretamente a contaminação microbiana do leite cru (GUERREIRO et al., 2005).

O conceito de bem-estar animal pode ser afetado sem implicar sofrimento, um exemplo disso é a hiperqueratose, que resultada na remoção de quantidades acrescidas de queratina do canal dos tetos. Esta patologia é um indicador de bem-estar animal importante, face aos efeitos produzidos em resultado de descurado maneio dos animais (Neijenhuis et al., 2001; Sousa, 2008).

O canal do teto é a primeira e a principal barreira contra a entrada de microrganismos, em que qualquer alteração aumenta o risco de contaminação da glândula mamária. As lesões nos tetos podem ter origem traumática, ambiental, infeciosa, por contacto com químicos ou ainda ser causadas por máquinas de ordenha desreguladas e com vácuo excessivo (Cerqueira, 2012).

O maneio de ordenha reúne toda uma série de práticas que tem grande influência na saúde do úbere (Galton et al; 1982; Moxley et al; 1978). Entre os fatores de risco para patologias das tetas estão falta de manutenção adequada do equipamento de ordenha, falta de padronização e má utilização dos procedimentos de ordenha (Gouvêa, 2019). A ação mecânica exercida durante a ordenha é o principal fator desencadeador desta alteração (Capuco et al. 1994). O equipamento de ordenha, as configurações de vácuo e pulsação e os tempos de ordenha e sobreordenha têm sido relacionados com patologias da teta (Farnsworth, 1995; Neijenhuis et al., 2000; Mein et al., 2001).

Compreender o funcionamento do esfíncter do teto em vacas é essencial para a melhoria da produtividade e da saúde do rebanho leiteiro. O estudo desse mecanismo fisiológico permitirá o desenvolvimento de estratégias de manejo e cuidado adequadas, visando à prevenção de disfunções, à manutenção da qualidade do leite e ao bem-estar animal.

Buscou-se com este trabalho realizar uma revisão bibliográfica sobre a importância do esfíncter do teto, associando-o aos fatores de risco da hiperqueratose.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Demonstrar a importância do esfíncter do teto para o perfeito funcionamento da glândula mamaria, levando em consideração a saúde e o bem estar animal.

2 DESENVOLVIMENTO OU REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ANATOMIA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

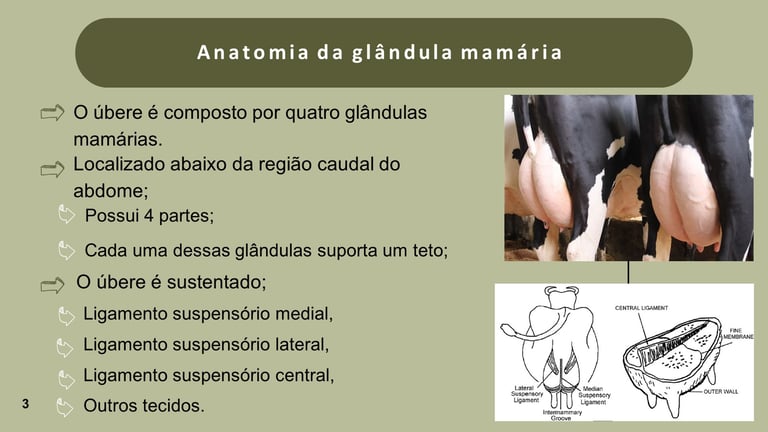

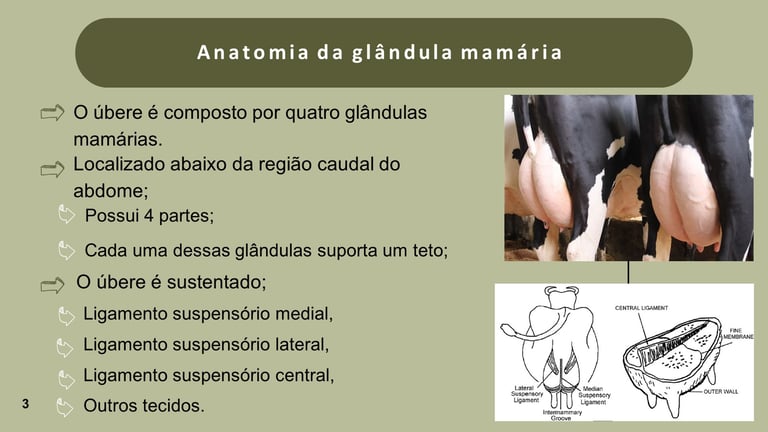

O úbere é composto por quatro glândulas mamárias que estão consolidadas em uma única massa, o úbere; ele está localizado logo abaixo da região caudal do abdome se estendendo entre as coxas da vaca.

O úbere possui 4 partes, o que constitui as glândulas e cada uma dessas glândulas suporta um teto, ele é sustentado por ligamentos tais como: ligamento suspensório medial, ligamento suspensório lateral e ligamento suspensório lateral profundo, além de outros tecidos que contribuem para a sua sustentação.

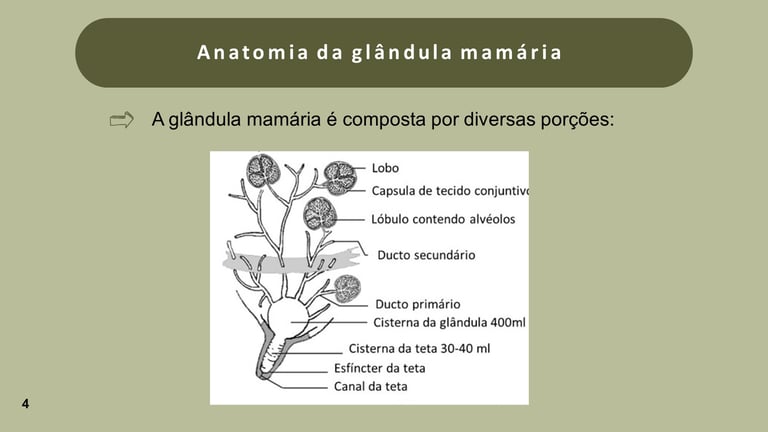

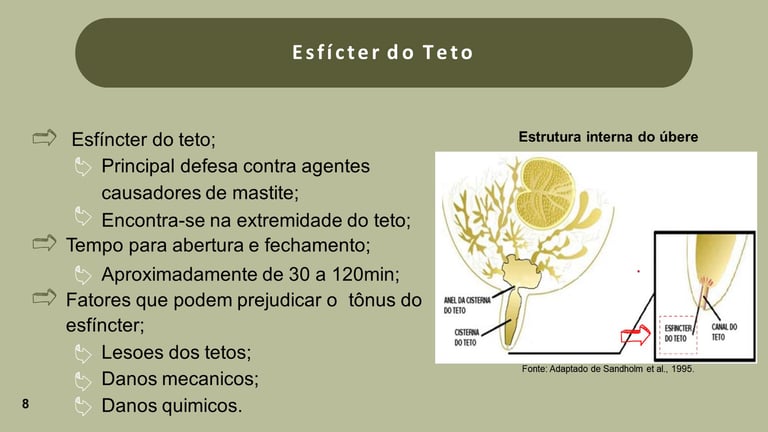

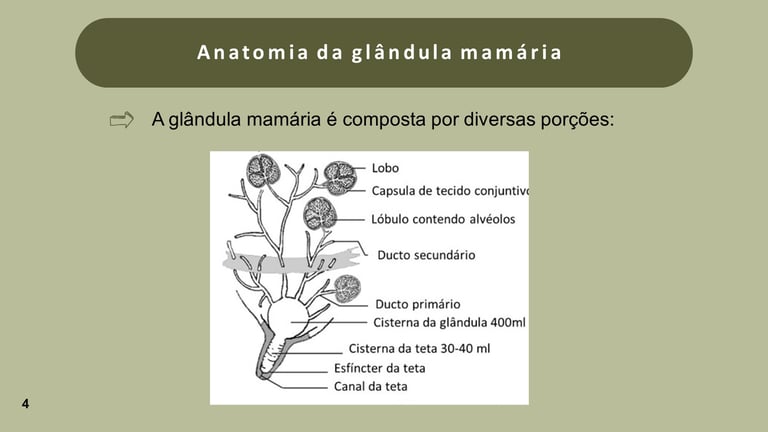

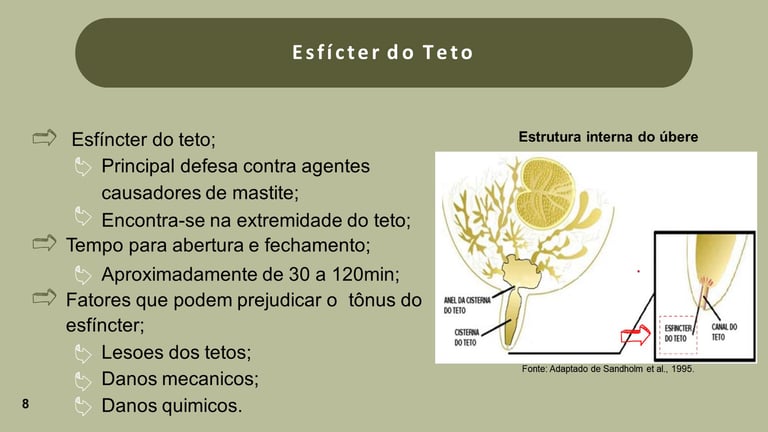

A glândula mamária é composta por diversas porções: lobo, são lóbulos agrupados em unidades maiores, a cápsula de tecido conjuntivo, lóbulo contendo alvéolos, ducto secundário, ducto principal, cisterna da glândula, cisterna da teta, esfíncter da teta e canal da teta, sendo a ênfase desse estudo o esfíncter do teto.

2.2 FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO

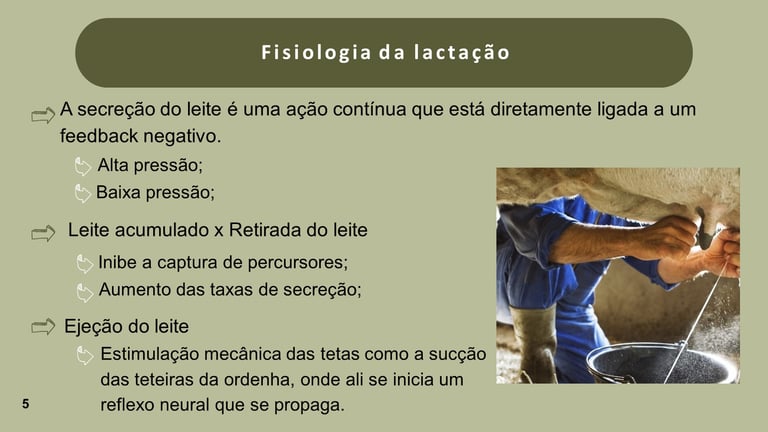

A secreção do leite é uma ação contínua que está diretamente ligada a um feedback negativo por consequência há uma alta pressão intra-alveolar, o que faz com que a capacidade de armazenagem de leite possa determinar a velocidade da secreção e produtividade da

glândula. A baixa pressão intra-alveolar após a ordenha já interrompe esse feedback facilitando a síntese e o transporte do leite para o lúmen alveolar. Sem interrupções na secreção ocorre o aumento dos componentes do leite e a pressão intra-alveolar. Quando o leite é acumulado acaba inibindo a captura de percursores do leite através de mecanismos químicos e ou fatores físicos, já a retirada constante do leite produz o aumento das taxas de secreção e diminui a pressão intramamária.

A remoção do leite da glândula mamária depende de um reflexo neuro-hormonal que resulta na ejeção do leite. Dentre os fatores que estimulam a ejeção do leite estão a estimulação mecânica das tetas, como a sucção das teteiras da ordenha, onde ali se inicia um reflexo neural que se propaga das tetas á medula espinhal até os núcleos paraventricular e supra-óptico do hipotálamo, e de lá para neurohipófise, assim a ocitocina é descarregada para o sangue ligando aos receptores nas células mioepiteliais, o que faz com que ocorra a contração das células e dos alvéolos, e como consequência a ejeção de leite. (MORAIS, 2016).

Nesse processo o esfíncter é extremamente importante pois entre uma ordenha e outra, isso é; com estimulação ou não ele fecha e abre. Sendo que quando ele se fecha após as ordenhas previne doenças e entrada de microrganismos que podem causar a mastite.

2.3 IMUNOLOGIA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

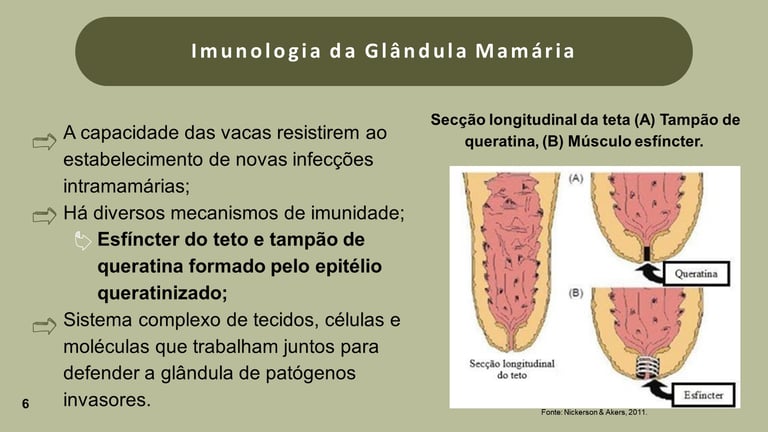

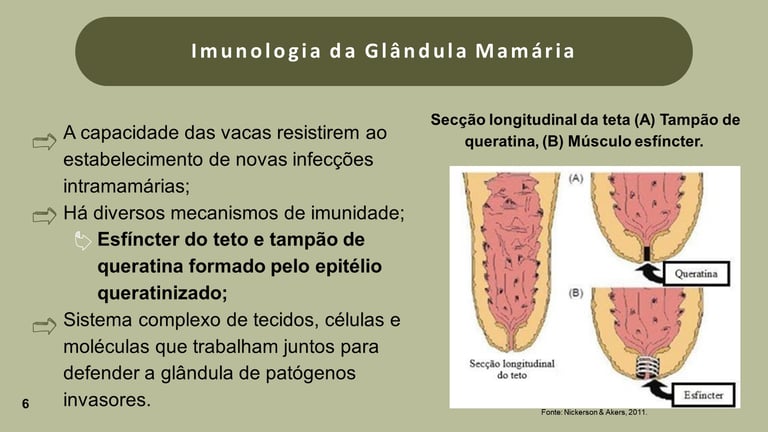

Segundo Sordillo (2018), a capacidade das vacas resistirem ao estabelecimento de novas infecções intramamárias depende da eficiência do sistema imunológico da glândula mamária.

Há diversos mecanismos de imunidade da glândula mamária contra a entrada de microrganismos (CARNEIRO et al., 2009) sendo que, a primeira barreira física enfrentado pelo patógeno ao adentrar o úbere é formado pelo esfíncter do teto e pelo tampão de queratina formado pelo epitélio queratinizado (WILLIAMSON et al., 1995; BACHA e BACHA, 2000; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).

Como forma de entender melhor a complexidade do sistema imune da glândula mamária, podemos dizer que se refere de um sistema complexo de tecidos, células e moléculas que trabalham juntos para defender a glândula de patógenos invasores

(SORDILLO, 2018). Além disso, podemos classificar em respostas imunes inata e adaptativa ou adquirida (CARNEIRO, DOMINGUES; VAZ, 2009).

.3.1 IMUNIDADE INATA

A imunidade inata é predominante durante os estágios iniciais da infecção (CARNEIRO et al., 2009) e inclui um conjunto de mecanismos de resistência que podem ser acionados em segundos a minutos após o desafio bacteriano (SORDILLO, 2018).

A imunidade inata representa uma resposta rápida e padronizada a um grande número, mas limitado de estímulos. É representada por barreiras físicas (anatômicas), químicas e biológicas, células e moléculas solúveis. Estão presentes em todos os indivíduos, independentemente de contato prévio com antígenos ou agentes agressores (MEDZHITOV; JANEWAY, 2000).

2.3.2 BARREIRAS ANATÔMICAS

Um dos componentes das barreiras anatômicas que realiza parte da imunidade inata é a pele. Quando a pele dos tetos se apresenta intacta o risco de contaminações diminui (CARNEIRO, 2009).

Além da pele, o canal do teto é fundamental, pois esta é a principal via de penetração dos agentes causadores da mastite bovina. Entre as ordenhas, esse canal encontra-se normalmente fechado por um anel muscular que é considerado uma barreira física e química, pois além do anel muscular, há um tampão de queratina derivado das células da parede do canal do teto que também está presente (CARNEIRO, 2006; CARNEIRO, 2009; NEVES, 2011), sendo que o tampão de queratina tem atividade antimicrobiana, além de atuar como barreira física.

2.3.3 BARREIRAS SOLÚVEIS

Quando as barreiras físicas não são suficientes, o patógeno acaba alcançando a cisterna da glândula mamária. Nesse ponto, as barreiras solúveis começam atuar, juntamente com as células da imunidade inata (RAINARD, 2003).

Segundo Carneiro (2009), diferentes fatores solúveis possuem atividade microbicida, mas destacam-se três grupos. No primeiro grupo estão fatores que promovem a lise da membrana celular microbiana, representado pelo sistema complemento. No segundo, destacam-se os peptídeos que ligam elementos essenciais, como ferro, representados pela lactoferrina. Por último está o grupo das enzimas hidrolíticas que estão focadas em estruturas microbianas, como a lisozima (LINDE et al., 2008).

2.3.4 DEFESAS CELULARES DA IMUNIDADE INATA

Ainda, dentro da imunidade inata, temos defesas celulares que trabalham de forma não específica. Estas são representadas pelos neutrófilos, macrófagos, células epiteliais e células Natural Killer (SORDILLO, 2018).

Segundo Carneiro (2009), as células do sistema imune inato apresentam receptores de reconhecimento de padrões (PRR, pattern recognition receptors) que são capazes de reconhecer padrões moleculares compartilhados pelos patógenos, que diferem dos padrões do hospedeiro expressos sobre a superfície dos patógenos (PAMPs, pathogenassociated molecular pattern).

Em uma glândula mamária saudável, os macrófagos residentes são as células predominantes e responsáveis por sintetizarem e liberarem citocinas pró-inflamatórias que atraem a migração dos polimorfonucleares da circulação periférica para o foco inflamatório (BANNERMAN, 2004, ALNAKIP et al., 2014). Esses atuam na primeira linha de defesa direcionada aos patógenos intramamários (PAAPE et al., 2003; CONEJEROS, 2011).

2.3.5 IMUNIDADE ADAPTATIVA

Após a exposição microbiana, a imunidade adaptativa leva mais tempo do que a imunidade inata para se desenvolver. Sabemos que a imunidade inata age de forma generalizada, já a imunidade adaptativa é capaz de induzir respostas imunes a fatores específicos associados a patógenos bacterianos, que são chamados de antígenos (SORDILLO; STREICHER, 2002; SORDILLO, 2018).

A resposta imune adaptativa é desencadeada juntamente com a imunidade inata, quando o microrganismo já é conhecido. Quando se trata de invasores estranhos e há uma falha da imunidade inata em eliminar o patógeno, a imunidade adaptativa é acionada posteriormente para reforçar a resposta ao invasor. Ela é caracterizada pela geração de linfócitos específicos frente ao antígeno e células de memória com a capacidade de reconhecer determinantes antigênicos específicos de um patógeno (AITKEN, CORL; SORDILLO, 2011).

2.4 ESFINCTER DO TETO

O esfíncter é a principal defesa contra a entrada de substâncias que causam mastite. PRESTES et al. (2002) enfatizaram que as principais barreiras físicas são o canal e o esfíncter do teto possuindo propriedades defensivas com um mecanismo de oclusão relativamente eficiente; a roseta de Furtenberg´s e ainda, as proteínas bactericidas. Além disso, os mesmos autores estudaram que o esfíncter do teto se mantém fechado entre as ordenhas, porém, após a ordenha, o canal do teto torna-se dilatado e permanece assim por, aproximadamente, 30 a 120 minutos, sendo necessário alimentar o animal nesse período, pois, ao ficar em pé, o esfíncter se fechará em menos de duas horas. Adicionalmente, ARAÚJO e GHELLER (2005) ao pesquisarem aspectos.

Nas vacas em produção, apesar do efeito mecânico da lavagem com o fluxo do leite que evita a colonização por microrganismos, o processo da ordenha representa momento crucial para a manutenção dessa linha de defesa do úbere, pois provoca flacidez no esfíncter do teto, o qual requer entre uma e duas horas para retomar seu tônus muscular e tornar a se contrair o suficiente para vedar o canal (KEHRLI & HARP, 2001). Existem vários fatores que podem prejudicar o retorno do tônus do esfíncter, incluindo as lesões nos tetos (hiperqueratose) e a idade dos animais, visto que, com lactações subsequentes, o esfíncter demora mais tempo para se contrair. As lesões nos tetos aparecem como elevações esbranquiçadas que circundam o orifício e podem ter origem traumática ou infecciosa, incluindo os danos mecânicos causados pela ordenhadeira com excesso de vácuo, por pulsação excessivamente rápida, e o dano químico causado pelos desinfetantes excessivamente cáusticos (FRANCIS, 1984; VAZ, 2004).

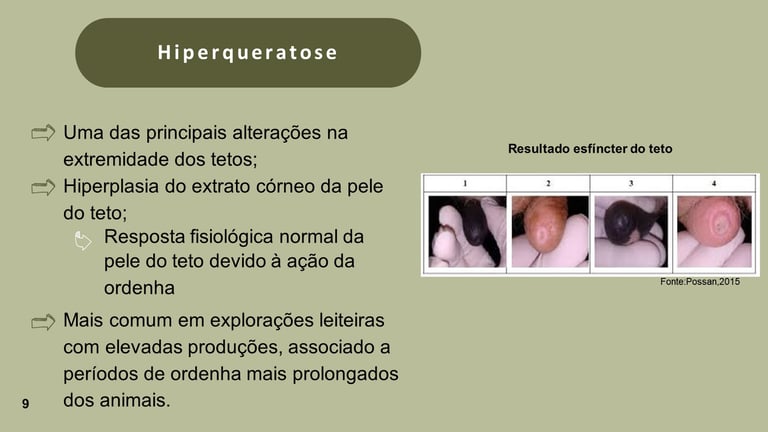

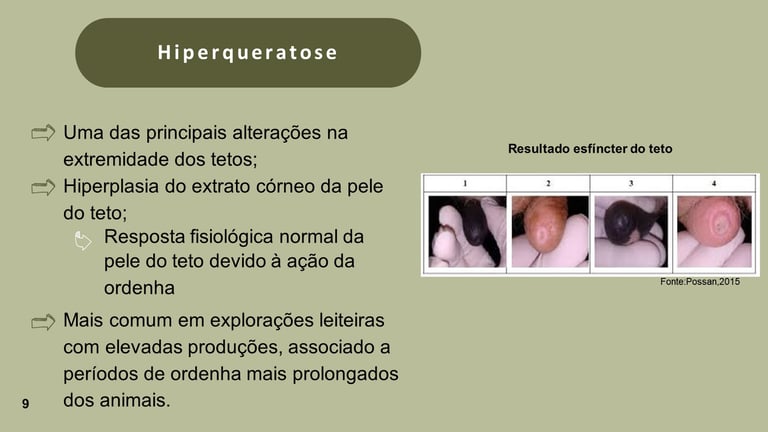

3 HIPERQUERATOSE

A hiperqueratose é uma das principais alterações na extremidade dos tetos, a qual se trata de uma hiperplasia do extrato córneo da pele do teto, podendo ocorrer devido a uma resposta fisiológica normal da pele do teto devido à ação da ordenha (MEIN et al., 2001; BREEN et al., 2009).

A hiperqueratose da extremidade do teto resulta de uma hiperplasia localizada do Stratum corneum e do Stratum granulosum (NEIJENHUIS et al., 2004). Prestes et al. (2002) enfatizaram que a estrutura interna do teto é composta por musculatura lisa que envolve o canal e o esfíncter do teto, sendo responsável por mantê-lo fechado, impedindo assim a perda de leite e servindo como a primeira linha de defesa da vaca contra as infecções intramamárias.

A quantidade de animais que podem ser afetados com hiperqueratose num rebanho leiteiro é muito variável, podendo em alguns casos chegar a atingir 80% dos animais, sendo mais comum em explorações leiteiras com elevadas produções, associado a períodos de ordenha mais prolongados dos animais (SHEARN e HILLERTON, 1996).

3.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERQUERATOSE E CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS)

Um dos parâmetros mais importantes e possível de ser introduzido nas fazendas produtoras de leite é a CCS. Essa análise corresponde à contagem de células somáticas que são as células do sistema imune e do epitélio da glândula mamária que são expelidas junto com o leite. Seu aumento pode estar relacionado com o aparecimento de casos de mastite no rebanho, sendo essa a doença que acarreta os maiores prejuízos econômicos à produção leiteira, pela redução da quantidade e qualidade do leite produzido, ou até pela perda total da capacidade secretora da glândula mamária (Possan, 2015).

Entre os diversos fatores que interferem na CCS do leite produzido estão o tamanho do rebanho, a época do ano, o ambiente, os dias em lactação (DEL) a idade e a paridade dos animais (GUERREIRO et al., 2005; LUKAS et al., 2008). Um outro fator é a hiperqueratose que é a hiperplasia do extrato córneo do esfíncter do teto, uma das formas de lesões de tetos mais comuns e que compromete a barreira contra a entrada de bactérias (Neijenhuis, 2001; Possan, 2015). Essa extremidade, quando íntegra, protege a glândula de agentes causadores de mastite, portanto alterações na integridade do tecido e do canal do teto podem favorecer a penetração de bactérias e o desenvolvimento de infecções intramamárias (Hamman, 1987; Possan, 2015).

Um estudo conduzido por Estrela (2022), comparou a paridade, o DEL, o escore de hiperqueratose dos tetos e o valor da CCS individual mensal para avaliar a relação dos mesmos. O estudo envolveu 371 vacas em lactação, sendo essas mestiças Holandês X Girolando. Foi avaliada a condição das extremidades dos tetos de todas as vacas em lactação, após a ordenha, antes da aplicação da desinfecção dos tetos pós-ordenha. Como comprovado pelo estudo e também por outros autores (Fonseca et al.,2016; Neijenhuis, 2001; Mein et al., 2001) a hiperqueratose de teto aumenta o risco de mastite subclínica em vacas leiteiras. De acordo com Fonseca et al., 2016 tetos com hiperqueratose têm 8,3 vezes mais risco de terem mastite que tetos saudáveis. Além de não permitir o fechamento do esfíncter do teto, ela permite que os microrganismos se alojem no local, o que se torna reservatório para agentes causadores de mastite (Hillerton et al., 2001; Mein et al., 2003; Carneiro et al., 2009).

Como bem assegura Estrela (2022), o valor da CCS é o indicativo de qualidade do leite mais utilizado e reconhecido. Como visto seu valor está relacionado com os fatores propostos pelo estudo. O maior número de partos e de DEL é determinante para um alto valor da CCS, além da presença de hiperqueratose em graus elevados na extremidade dos tetos. A presença de hiperqueratose interfere diretamente na qualidade do leite produzido na propriedade pois facilita a entrada de agentes infecciosos na glândula mamária, portanto aumenta o valor de CCS e os casos de mastite.

3.2 INFLUÊNCIA DA HIPERQUERATOSE EM CASOS DE MASTITE

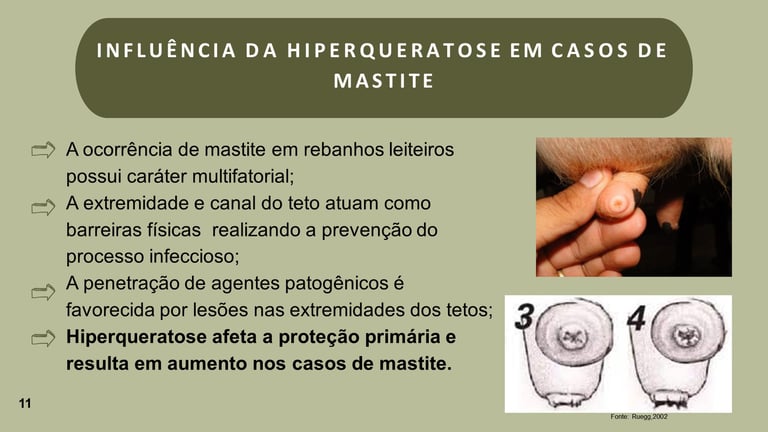

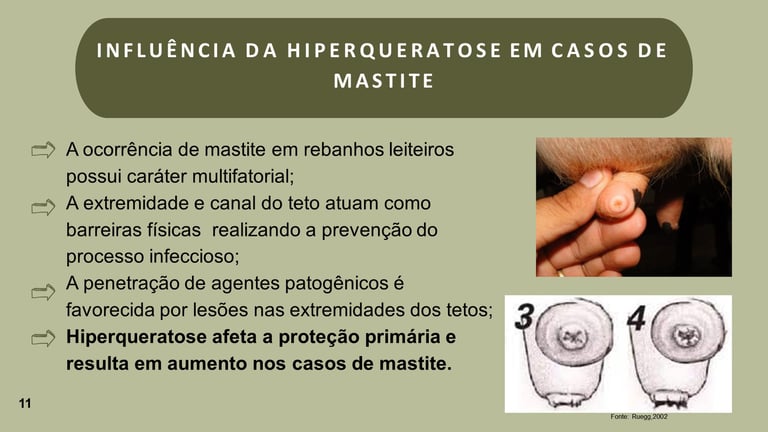

A ocorrência de mastite em rebanhos leiteiros possui caráter multifatorial (Prestes et al., 2002; Picoli et al., 2014). Entretanto, a extremidade e canal do teto atuam como barreiras físicas contra a entrada de micro-organismos na glândula mamária, prevenindo o processo infeccioso. A penetração de agentes patogênicos é favorecida por lesões nas extremidades dos tetos, como por exemplo, a hiperqueratose (Neijenhuis et al., 2000).

A prevenção contra a mastite consiste no bom funcionamento da extremidade da pele dos tetos, porquanto a estrutura interna dos tetos é formada por músculo liso que envolve o canal e o esfíncter do teto, para realizar a manutenção desse canal mantendo fechado para casos de perda de leite e também como proteção primária contra infecções intramamárias. Contudo os casos de hiperqueratose afetam essa proteção primária e resultam em aumento nos casos de mastite.

De acordo com pesquisa realizada na faculdade de medicina veterinária e zootecnia da USP, foi analisado a influência da sujidade e hiperqueratose de tetos na ocorrência de mastite subclínica em um rebanho de Oliveira (MG) com 70 vacas em lactação no verão e 77 no inverno de 2012. Os tetos foram classificados quanto ao grau de hiperqueratose e nível de sujidade de acordo com metodologias descritas na literatura. A detecção dos animais com mastite foi realizada por meio de California Mastitis Test. As prevalências de tetos com mastite, hiperqueratose e sujos foram de 37,6, 87,9 e 71,4% no verão, respectivamente. No inverno, as prevalências foram 39,6, 73,2 e 68,8%, respectivamente. Tetos com hiperqueratose têm 8,3 vezes mais risco de terem mastite que tetos saudáveis (p < 0,05). A sujidade não influenciou (p > 0,05) a ocorrência de mastite subclínica.

Neijenhuis et al. (2000) avaliaram as lesões de esfíncter de tetos de vacas e observaram que o extrato córneo hiperplásico, característica observada em tetos com escore elevados de lesão, predispõe os tetos a alta contaminação por bactérias e dificulta a desinfecção dos tetos antes e após a ordenha, favorecendo o desenvolvimento de mastites nos animais.

Breen et al. (2009) mencionaram que a hiperqueratose dos tetos nos graus de moderada e elevada com anel rugoso estavam significativamente associadas a mastite clínica por Escherichia coli e Streptococcus uberis. Isto indica que a alteração anatómica e fisiológica do orifício do teto está claramente associada ao aumento do risco de colonização bacteriana do canal do teto, que provoca o desenvolvimento da mastite.

3.3 HIPERQUERATOSE COMO INDICADOR DE BEM ESTAR

Os traumatismos e lesões ao nível do canal do teto estão na origem de maior facilidade de instalação de agentes microbianos, pelo que existe associação entre feridas e gretas nos tetos e a infeção do úbere (Cerqueira, 2012). Esta patologia é um indicador de bem-estar animal importante, face aos efeitos produzidos em resultado de descurado maneio dos animais (Neijenhuis et al., 2001; Sousa, 2008).

A hiperqueratose do canal dos tetos pode-se considerar como um indicador de bem-estar animal, face aos efeitos produzidos por um maneio de ordenha deficiente, ou ordenha mecânica com falhas (Sousa, 2008).

Indicadores como a hiperqueratose dos tetos, têm a grande vantagem de permitir que se faça um acompanhamento do bem estar durante a vida produtiva dos animais e ainda conseguir que se faça uma aposta na prevenção, ao permitir a correção em tempo útil, de situações anómalas, que possam levar ao aumento da incidência de mastites; neste caso em particular a condição dos tetos (Sousa, 2008).

3.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A HIPERQUERATOSE

Vários são os fatores que influenciam a hiperqueratose do canal dos tetos como a máquina de ordenha, o maneio de ordenha e as caraterísticas do próprio animal (Sousa, 2008).

A forma dos tetos também influencia a presença hiperqueratose; tetos pontiagudos e redondos têm mais calosidade e rugosidade do que tetos com o canal invertido, porque nos primeiros o canal do teto está mais exposto às forças de compressão das teteiras (Mein et al; 2001; Neijenhuis et al; 2000).

A influência genética sobre hiperqueratose do canal dos tetos está indiretamente ligada a fatores com alta heritabilidade, como a forma e o comprimento dos tetos (Timms, 2004; Mein et al; 2001; Seykora & Mcdaniel, 1986; Chrystal et al; 1999).

A ordenha mecânica tem uma grande influência nas alterações que ocorrem no canal do teto. O nível do vácuo de ordenha é um fator que influencia a hiperqueratose porque altera a velocidade do fluxo de leite como verificaram Williams & Mein (1986), que determinaram que a velocidade no pico do fluxo de leite a 50 kPa, era de 8,5 m/s, mas reduzindo o vácuo para 40 kPa essa velocidade passava a ser de 7,5 m/s. Uma vez que a pressão aplicada pelo leite sobre a queratina do canal do teto é diretamente proporcional à velocidade de fluxo de leite, aumentando o vácuo de ordenha aumenta também a quantidade de queratina arrastada pelo leite na sua passagem estimulando a hiperqueratose (Williams & Mein, 1986; Hamann et al; 1994).

O tipo de teteiras também tem influência sobre a hiperqueratose. Schukken et al. (2006) demonstraram que teteiras com formas diferentes causavam hiperqueratose em diferentes proporções. A perda de flexibilidade que ocorre com o aumento da tensão, resulta num aumento da pressão das teteiras sobre os tetos e também no aparecimento de tetos com cianose (Capuco et al; 2000). Teteiras sob alta tensão ou mais inflexíveis necessitam de uma maior diferença de pressão entre a câmara de vácuo e a câmara de pulsação para colapsar, aumentando a força de sobrepressão (Mein et al; 1987). Capuco et al. (2000), verificaram que o aumento da tensão das teteiras, aumentou a queratina no canal dos tetos, sem que tenha ocorrido uma maior perda, sugerindo que o próprio aumento da sobrepressão causado pelo aumento de tensão estimulou a hiperplasia e a hiperqueratose do canal do teto.

A desinfecção pode causar irritação na pele do teto, especialmente da parte distal incluindo o canal do teto (Sieber & Farnsworth, 1981; Pankey et al; 1984). A irritação faz com que a pele desta zona fique mais seca induzindo a hiperqueratose (Sieber & Farnsworth, 1981; Mein et al; 2001).

O tempo de ordenha com fluxos de leite inferiores a 1 Kg de leite por minuto tem uma grande importância na condição dos tetos. Este tempo de ordenha é principalmente influenciado pela preparação do úbere para a ordenha e pela afinação dos retiradores automáticos das teteiras quando existem (Mein et al; 2001).

4 CONSIDERAÇOES FINAIS

O esfíncter do teto desempenha um papel vital na ordenha e na saúde da glândula mamária das vacas leiteiras. Durante a ordenha, seu correto funcionamento garante um fluxo de leite eficiente e higiênico, evitando vazamentos e entrada de patógenos. Além disso, um esfíncter saudável ajuda a prevenir infecções da glândula mamária, como a mastite, que podem afetar negativamente a produtividade e a saúde da vaca.

5 REFÊRENCIAS

CARDOZO , Leonardo Leite. Identificação dos fatores de risco associados à ocorrência de hiperqueratose na extremidade dos tetos em rebanhos leiteiros. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A OCORRÊNCIA DE HIPERQUERATOSE NA EXTREMIDADE DOS TETOS EM REBANHOS LEITEIROS , [s. l.], 23 ago. 2017.

CARNEIRO, Deolinda Maria Vieira Filha; DOMINGUES, Paulo Francisco; VAZ, Adil Knackfuss. Imunidade inata da glândula mamária bovina: resposta à infecção. Ciência Rural , v. 39, pág. 1934-1943, 2009.

DIAS, Mariany Aparecida Lourenço. Breve revisão-imunologia da glândula mamária de bovinos: o que sabemos e suas perspectivas futuras. 2021.

ESTRELA, Bárbara Canedo et al. ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERQUERATOSE DE TETO E A CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DO LEITE DE VACAS GIROLANDAS. 2022.

FONSECA, Lauro Henrique Mendonça; CUNHA, Adriano França; SARAIVA, Luis Henrique Gouvêa; COELHO, Kamila Soares; NUNES, Mariana Fonseca. Influência da sujidade e hiperqueratose de tetos na ocorrência de mastite subclínica bovina. Periódicos Brasileiros em Medicina Veterinária e Zootecnia: VETINDEX, Biblioteca virtual em saúde, v. 10, p. 233-237, 2016. Disponível em: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-veterinaria-brasilica/10-(2016)-3/influencia-da-sujidade-e-hiperqueratose-de-tetos-na-ocorrencia-de-mast/. Acesso em: 23 maio 2023.

FRANZO, Vanessa Sobue; VULCANI, Valcinir Aloisio Scalla. Barreiras morfológicas contra infecção da glândula mamária de ruminantes. PUBVET, v. 4, p. Art. 816-822, 2010.

MORAES, I.A. Fisiologia da glândula mamária. 2016.

MOREIRA, A. et al. AVALIAÇÃO DE HIPERQUERATOSE COMO INDICADOR DE BEM-ESTAR EM EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DO ENTRE DOURO E MINHO.

SANTOS, Isaac Pereira dos et al. Mastite bovina: diagnóstico e prevenção. 2016.

SOUSA, João Miguel Bastos. A hiperqueratose do canal do teto nas explorações leiteiras portuguesas. Causas e efeitos microbiológicos. 2008. Tese de Doutorado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária.

Como Citar:

Portal AMBIENTE EM FOCO. KANASHIRO, A. N.; & ROCHA, D. C. C. Endocrinologia e Fisiologia da Glândula Mamária. Projetos: Aprendendo com as Plantas e Animais na Mini Fazenda/ Eco Cidadão do Planeta. Série: Desmistificando a Zootecnia/ Comportamento e Bem Estar Animal. Ponto de Vista/Artigo técnico nº14. Publicado em 2024. Disponível em: https://ambienteemfoco.com/endocrinologia-e-fisiologia-da-glandula-mamaria. Acesso em DIA/ MÊS/ ANO.

Related Stories